关于中药的归经解释,举例说明

什么是归经?

所谓的归经,归是指药物作用部位的归属,经是指人体的脏腑经络。 所以归经就是把药物的作用与人体的脏腑经络联系起来,呈现药物功效的适应范围。

中药在起初只有归经的基本原理与概念,一直到南北朝时期(公元420年-589年)时期,出现了归经的雏形,之后陆续有中药医书记载药物的归经。

每个中药都可以直接到达所属的脏腑经络,来达到治疗的目的。 某些中药对于某些脏腑或经络,会发生明显的作用,而对其他的脏腑经络则作用较小,甚或完全没有作用。

药物的归经不同,其治疗作用也就不同,百千万种的中药方剂就会产生多样的效用。

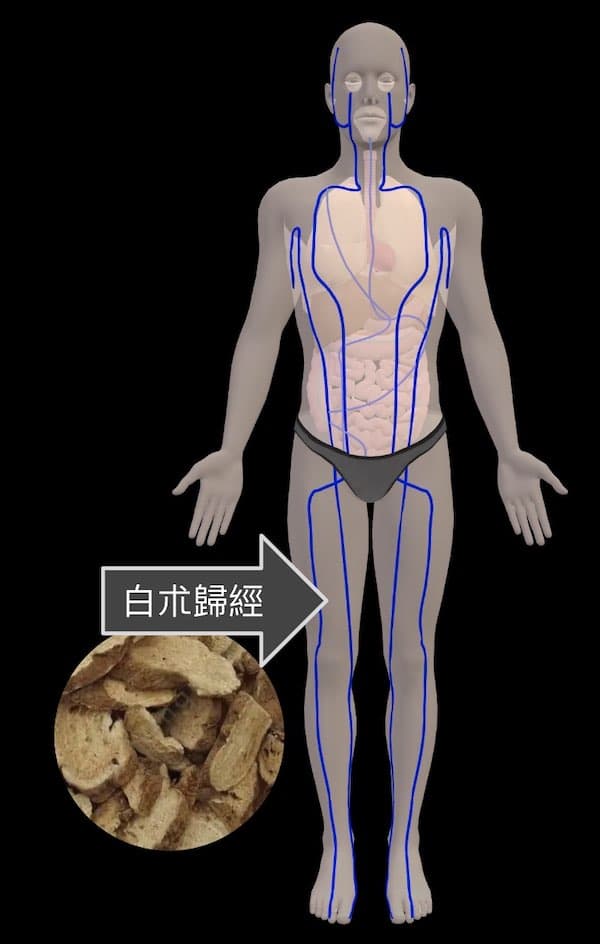

以中药「白朮」为例,医书的归经是「脾经」与「胃经」,假设一个人服用了「白朮」,这个中药就会自动走到脾胃经去调整这些经络与脏腑的气血。

如果将脾经与胃经以3D模式呈现,就会是下图的样貌。 服用一味中药,就可以疏通这些经络,这样是不是很容易理解?

每个中药都有自己专属的归经,可以将药物的气引导到该去的地方。 治病就像是进行一场战争,每一位士兵都有要攻打的位置,而这场战争的敌人就是疾病。

如果敌人是胃病,就派遣可以通到胃的药物(士兵),是肝病就派可以走到肝脏的药物(士兵),每个方剂组成都依照其治病(打仗)的目的,设定「引经专药」,最后就可以成功击溃疾病(敌人)。

古人如何找出归经的3种方法

中药的归经概念是全世界药物学独有的概念,经络完全无法被验证,西方人脑子里没有经络的概念,所以西方人研发出来的药物不可能有归经!

中医书籍上认为,归经是历代医家在长期的临床之中,通过逐渐归纳总结所形成,但是历代医家是如何找到归经的呢? 至今是个谜!

台湾专门研究神秘学的李嗣涔教授,在其个人网页中就提到,中药归经是个未解之谜,中医发展至今三千年,对药性与归经的科学原理至今仍然一筹莫展,只能根据经典,而很难发展出新的方向。

这里推断古人找出归经,可能依照3种方法:

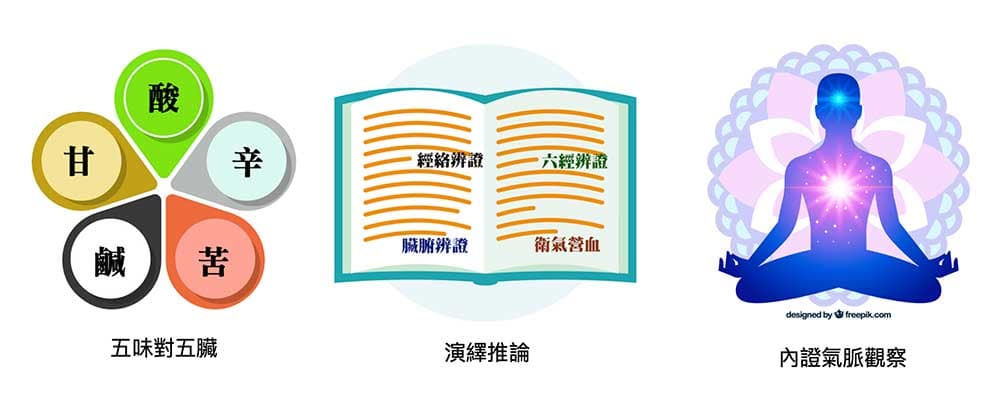

1. 依照中药性味

黄帝内经《宣明五气篇》中提出:「五味所入:酸入肝,辛入肺,苦入心,咸入肾,甘入脾,是谓五入。」

饮食有五种不同的味道,例如酸、苦、甘、辛、咸,会分别归向不同的脏器与相关经络。 后代的归经理论几乎都源自于此。

也就是说,通过中药的性味,就可以推端所属归经,这是相对简单且容易理解的方法。

2. 依照演绎推理

千年来的中医学,有一大半都是演绎出来的。 有些医家认为某中药可以「清心」、「平肝」或「润肺」,就把这些药物归类为心经、肝经与肺经。 这时候脏腑就几乎就等于是「经络」。

又以「柴胡」为例,从古就认为是「少阳、厥阴行经药也」,这是依照「六经辨证」的理论。 如果依照少阳经、厥阴经来判断,那就被归为胆经、肝经。

又以龙胆草为例,由于此中药非常苦,服用之后可以让肝火的症状消失。 因此古人就认为龙胆草是归为肝经。 大黄吃了之后会腹泻,所以就归类为「大肠经」。

依照演绎推断的方法,每个人都有一套,所以方法变化多端,可以参考中药书籍的相关论述。

3. 依照气脉内证观察

以上两种方法多数需要依赖的逻辑思维,有一种人几乎不思维,每天就是专注于静心打坐、气功修炼。 最终可以直接看到经络与气血走向。

当代高人长安无名氏,在其《人体内证观察笔记》一书中大量记载自己服用中药后,直接观察中药与经络气血的各种变化现象,让所有凡夫俗子叹为观止,这也是古代道家修炼者取得中药归经的一种方法与途径。

从归经也可以学习中药方剂

虽然中药书籍记载非常多的归经信息,几乎所有人学习中药方剂,都不是从归经下手,那他们是如何学习的呢?

绝大多数人都是背诵中药方剂的功效,例如某中药方剂健脾利水、去湿化痰、温阳补肾,通过把脉之后推断体内有湿气、脾虚,尺脉细弱肾阳虚,比对相关症状之后差不多,就开这个中药。

现代中医师结合中药就更简单了,健脾利水一个方剂,「去湿化痰」一个方剂,「温阳补肾」一个方剂。

最后就会变成是「五苓散」+「平胃散」+「八味地黄丸」,只要曾经去中医诊所就诊的人,看到药单应该都不陌生。

如果单纯从归经来学习中药方剂,会是什么样子呢?

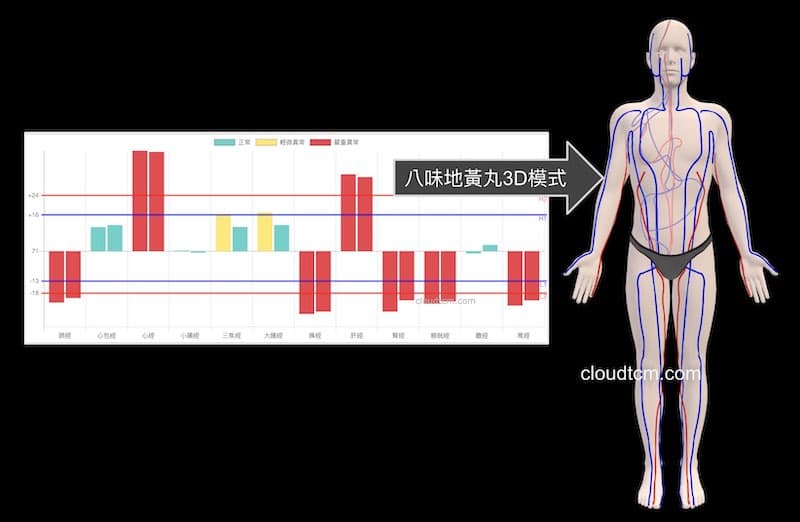

以「八味地黄丸」为例

从上图可以清楚看到,八味地黄丸通往肾经、心经、肝经、脾经、肺经、胃经、膀胱经。 如果将这些经络,结合现代人的经络数据,再开启3D模式,就更容易理解了。

中药方剂归经与五脏疾病实际案例

除了「八味地黄丸」,还有更多实用案例,下面在列举中医的五脏疾病与中药方剂

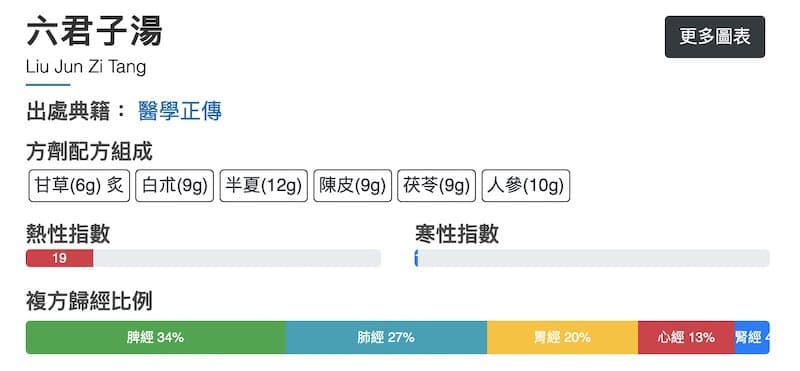

1. 中医的脾胃药

脾胃中药在传统上,应该就是会归类入脾经、胃经。 以「六君子汤」为例,在传统的功效是「益气健牌,燥湿化痰,理气降逆」,这些文字看起来就是可以归入脾经、胃经、肺经。

各位读者可以看看「六君子汤」的信息,可以清楚看到这3条经络的归经,顿时有没有觉得很神奇?

大家也可以去查查其他的脾胃药,例如:补中益气汤、平胃散、理中汤... 等等,也会有类似的结果。

2. 中医的肝药

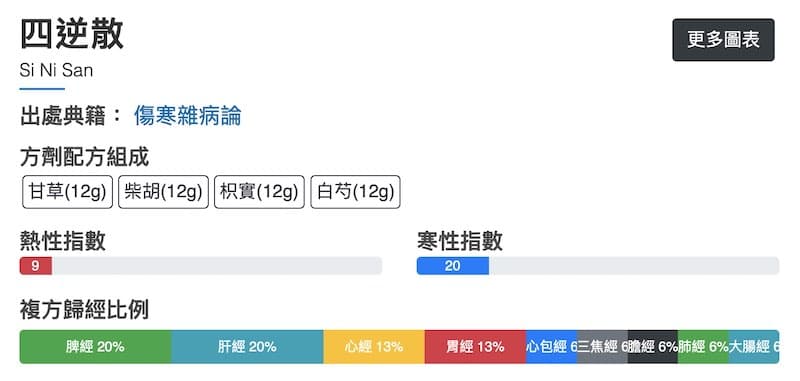

中药里面有很多肝药,以「四逆散」为例,几乎后代的养肝丸都是以这个为基础变化出来的。 书籍上的描述,四逆散的功效是「透邪解郁、疏肝理气、调和肝脾」。

结果大家可以看下图,前两个主要经络,还真的是脾经与肝经。 由这个信息可以推知,中医治疗肝病不是只有治肝,还有治脾。

类似的中药如「小柴胡汤」为例,更可以看到手要是先入肺经、再入脾胃经,最后再入肝经。 由于这是一种调和药物,所以大家可以看到归经比例较为复杂,因为要当和事佬。

3. 中医的肺药

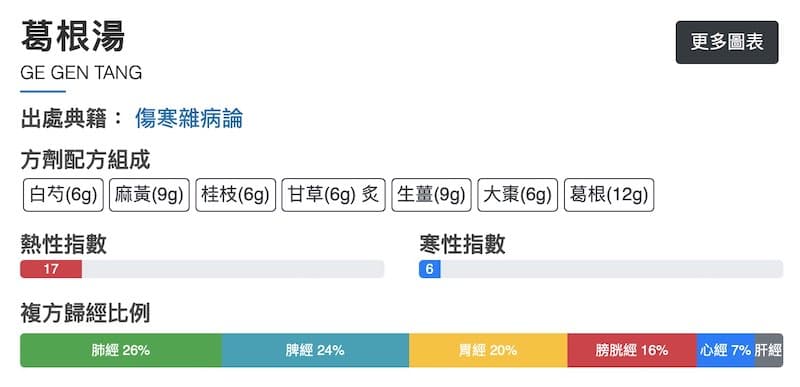

中医治疗感冒的药物,可以说都是中药的肺药,以最有名的「葛根汤」为例,大家可以透过下图看出,首要就是归入「肺经」,同时还可以看到脾经、胃经、膀胱经、心经... 等等。

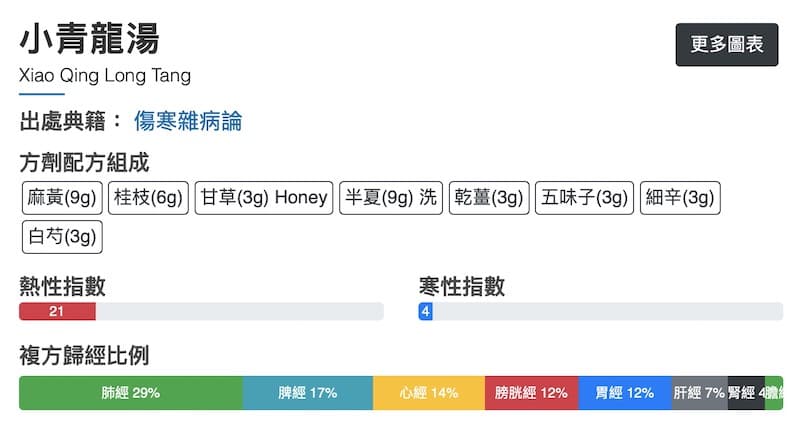

以「小青龙汤」为例,大家可以通过下图看出,首要就是归入「肺经」,同时还可以看到脾经、心经、膀胱经、胃经,这两种中药方剂看起来有点类似。

由此可见中药治疗感冒是全面性的,不是头痛医头,脚痛医脚,也不只有退烧、止咳化痰这么简单,这是一种全人治疗的哲学!

4. 中医的肾药

上面提到的「八味地黄丸」其实就是中医典型的肾药,从归经比例也可以清楚看出,中药不是只有治疗肾经,还有心经、肝经、脾经、肺经、胃经、膀胱经... 等等,是相当全面性的。

类似的中药肾药,还可以查看「六味地黄丸」 ,就可以直接看到肾经的比例是很高的,也可以清楚看出古人的用药战略思维,现在透过数据可以说都被破解了!

5. 中医的心药

「归脾汤」可以说就是中医治疗「心脾两虚」的经典方剂。 看到这4个字,大家心理一定会想,那一定是归入「心经」与「脾经」。 果然没错,答案就是这样,从下图就可以验证。

除了心脾两经之外,还归入肺经、肝经、胃经、肾经... 等等,服用一次中药,可以平衡所有经络,难怪有些人觉得中药效果特别好!

类似中药方剂如降心火的「导赤散」,古人说这是专门改善「心火热移小肠」的中药,果然还真的前两个归经就是心经与小肠经,这真是很容易学习!

从这些方剂归经数据可以清楚看出,每一个中药方剂就像是一种战术,开中药方的中医师可以说都是军师。 由于每一位军师的战略见解都不一样。

因此,面对同样的敌人(疾病),派遣的士兵(方剂的组成)也完全不同,因此过去2000年下来累积成数十万种中药方剂,都是他们的战略部署成果。

推荐意见